儿时生活

儿子,晨光爬上你练习册的时候,我想和你们聊聊我的少年时光。我成长在农村,那个年代,大人们的目光总在田垄与粮仓之间徘徊,对于子女的学业教育,投入的关注和精力都颇为有限,就像田埂边的蒲公英,风一吹就散落在生计的褶皱里。或许在日常的相处中,父母才会不经意地向子女传授一些从祖辈传承下来的人情世故抑或待人接物方面的习俗,但对于学习这件事,在我从小学到初中毕业这段时光里,就像晨雾中的远山,我们赤脚丈量田埂的刻度,却读不懂黑板裂缝里渗出的微光。我不明白学习究竟有何意义,也不清楚该如何去学,每天之所以去学校,仅仅是因为身边的小伙伴们都去,上学不过是为了等待放学,放学后就能回家看心爱的动画片,或是自由自在地四处玩耍。

在学校里,我的状态也颇为随意,若遇到眉眼弯弯从未责罚过我的老师,我会偶尔认真听一听他们的课,当做对他们的馈赠;若是碰上板着脸的,我便索性以不听他们讲课的方式来表达内心的不满。因此,那时候有一个很普遍的现象,越是严厉的老师,其所教授课程的平均成绩往往越不尽人意。

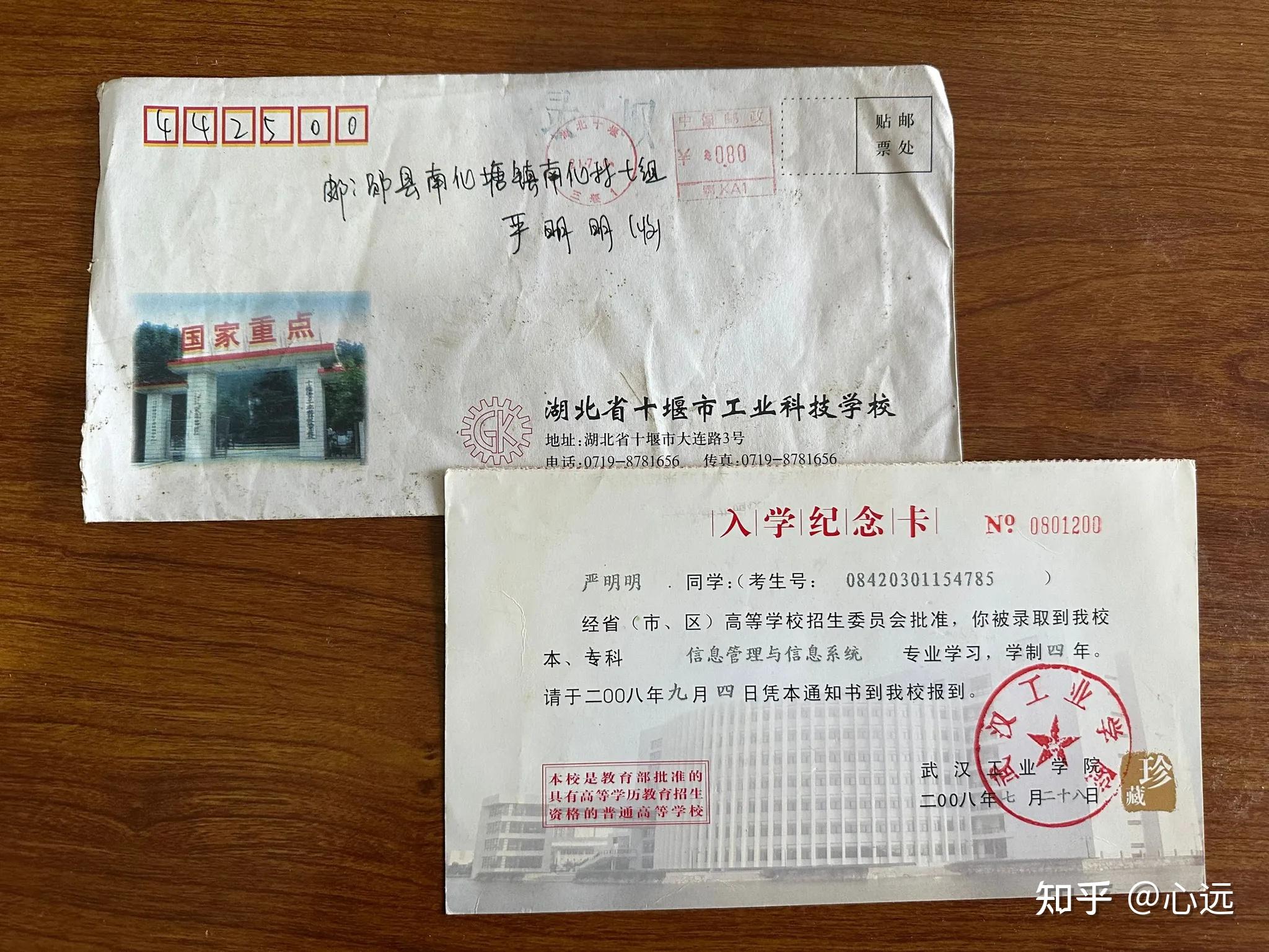

就这样懵懵懂懂地迎来了中考,直至考试结束,我都不清楚这场考试对我而言究竟意味着什么,仿佛只是稀里糊涂地参加了一场极为平常的考试罢了。当时,我的成绩仅能支撑我去县里的第二中学继续学业,或者选择去技校(比如十堰市工业科技学校),还有一种选择,就是你爷爷提议的在镇上帮忙做生意,他购置一辆货车,由我协助开车跑运输。那时,南下打工的绿皮火车吞没了半数同窗,很少有人还能有机会坐在教室里读书。众多家庭让孩子外出打工的原因很简单,家里经济拮据,孩子初中毕业就意味着已经成为家庭的一份劳动力,需要为家庭分担责任,外出打工被视为一种正确的选择,这其中根本容不得孩子是否愿意继续读书的考量。而那些家中稍有积蓄的家庭,父母则会依据孩子的成绩来决定是继续读高中还是选择技校。其实,还有一部分家庭的父母根本没有选择的权利,因为学校为了提高升学率,会提前让一大批学生毕业,不让他们参加中考,如此一来,分母基数减少了,升学率自然就上去了。

儿子,爸爸在这里要郑重地告诉你们,对于我们这样的普通人来说,求学是大概率能够改变命运的唯一途径,这个社会正在狠狠惩罚那些不读书的人。等你们长大成人,步入社会,你就会深刻体会到,与其在未来几十年的生活中饱受艰辛,不如在年轻的时候努力读书,改变自己的命运,让自己在未来的生活里能够更加从容不迫。读书虽苦,但与未来生活中的苦相比,根本不可同日而语。

高中时期

在我面临人生中第一次重要选择的时候(那时的我并未意识到这选择的重要性),我选择了去县二中读书。当时的想法特别简单,当时只觉得去县城读书能少干活,却不知这个选择像一粒稻种,会在多年后的雨季里抽穗。说实话,长到十几岁,除了零星几次走出乡村的经历,我对县城、城市几乎没有什么清晰的概念。父母虽然对我的选择感到有些惊讶,但还是给予了全力支持,包括后来你们的姑姑从技校转到花费较高的美术高中,成为一名美术生,这期间考验的不仅仅是家庭的经济能力,还有父母的视野和决心,我们这样的家庭,每代人都要重新攀爬教育的阶梯,你们爷爷用每日繁重体力活挣到的钱垫在我脚下,我又想为你们多垒几块砖。

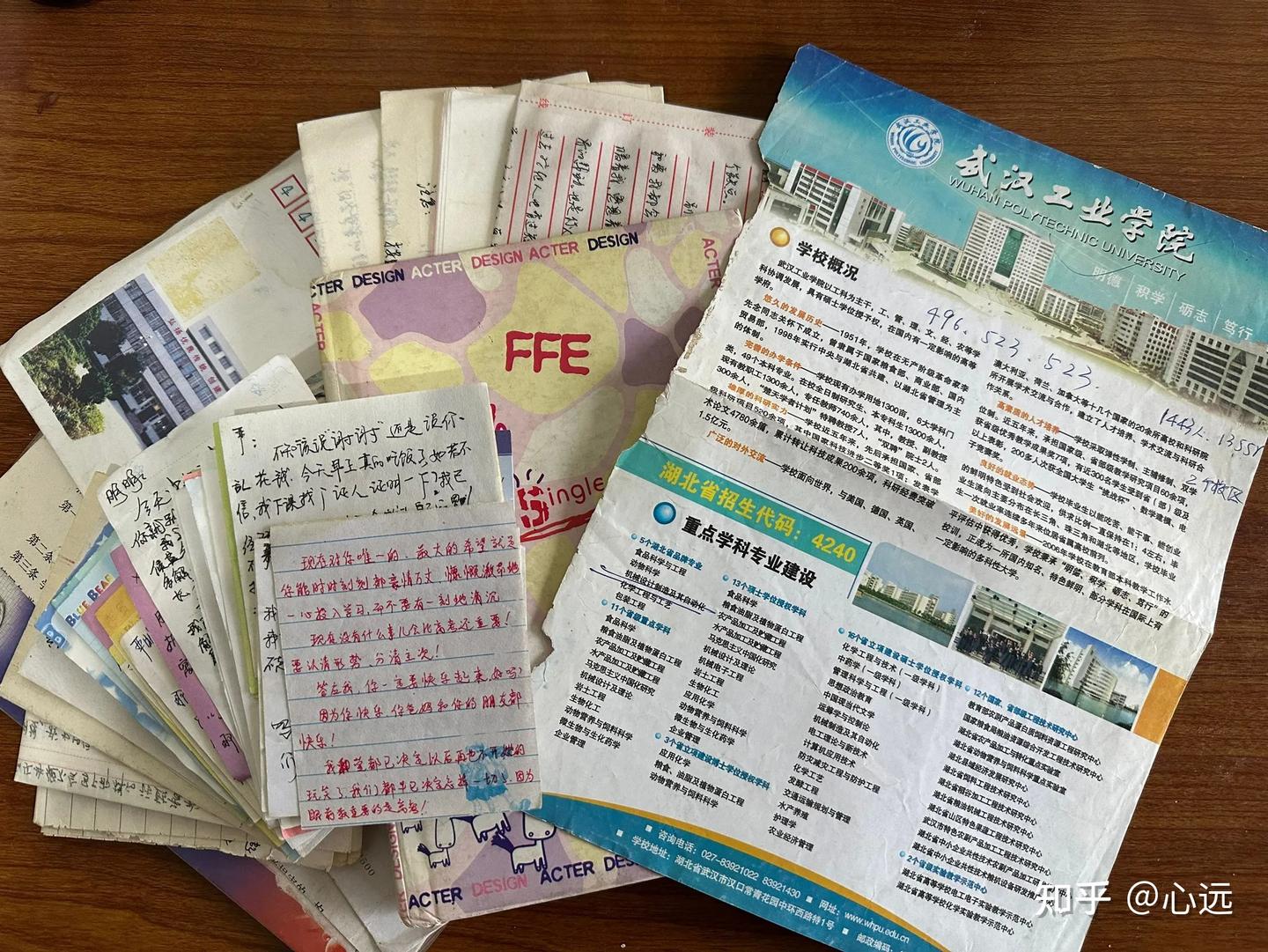

初到县二中那天,我站在校门口数了七遍来往的公交车。原来城里人不用等赶集日也能天天逛街,柏油马路两侧的霓虹灯管在暮色中渐次亮起,像一串被晚风拂乱的星子。县城确实比乡镇好太多,有好多条繁华的街道,每日里人来人往、车水马龙,不由得感慨:“啊,县里好大呀,我以后要在这里生活。” 。虽然学校位于县城的郊区,但这丝毫阻挡不了我们周末乘坐半个小时的三蹦子去县城游玩半天的热情,有时候为了省下那一两块钱,甚至会从学校一路步行到县城,回学校的时候,还会顺带买上让人唇齿留香的千层饼,至今还在记忆里冒着热气。刚进入高一的时候,我特别羡慕那些能够走读的同学,而像我们这些住校生,一学期也就只能回家一两次,第一次离开家在学校住宿,难免在某些深夜格外想念父母,我学会在熄灯后打着手电筒给家里写信,月光爬上铁架床的纹路,把思念碾成信纸上的皱痕。高中三年的时光过得飞快,我并没有觉得过得有多苦,一方面是因为学习压力确实不大(或许是我自己没有用心去学),另一方面则是收获了一群特别要好的朋友,以及某个晚自习,前排女生转身借橡皮时马尾辫扫落的槐花,突然让三角函数题开出了春天的形状。后来才懂,那些被我们虚度的光阴,原是最奢侈的养分(朋友用小说的方式镌刻了那段美好的回忆《那时花开》)。我的学习成绩一直平平无奇,高一的时候在班上排名四五十名,到了高二,成绩差不多在二三十名徘徊,属于中不溜秋的水平,我不知道自己想要什么,也不知道自己该干什么,就像一株浮萍,随着大潮流随波逐流,靠着外部的推力前行。

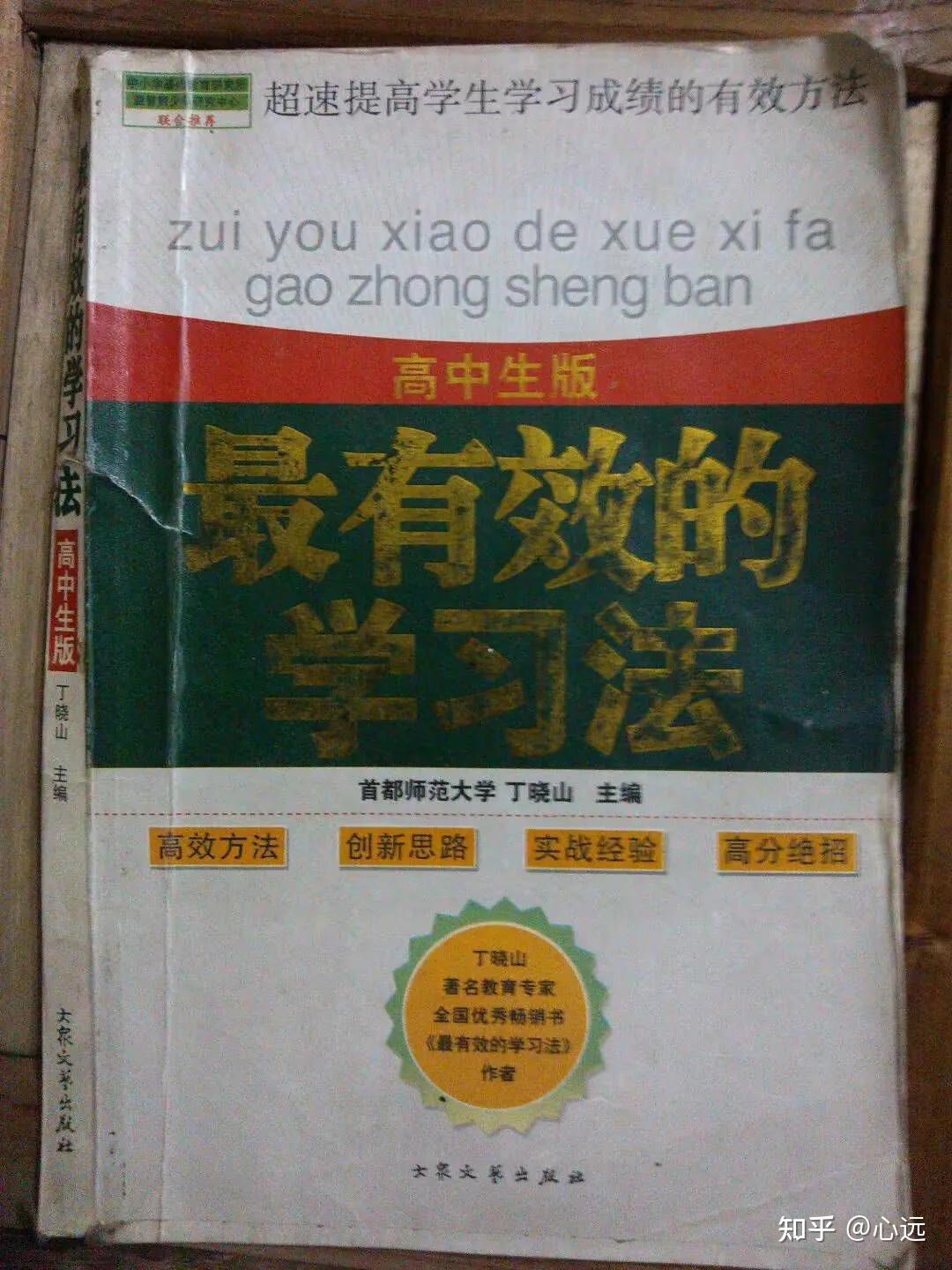

直到有一次,一些不太光彩的事情(爸爸也不怕你笑话,谁年轻的时候没犯过错呢)让我的精神世界受到了极大的触动,我像被秋霜打蔫的稻穗,终日蜷缩在座位上,青涩岁月里的暗礁,在某个清晨突然浮出水面——原来少年的自尊心比窗玻璃还易碎。整整三十天,我把自己锁进沉默的茧房,连食堂蒸笼的白雾都化不开眉间的结。在这段时间里,我思考了很多很多,甚至一度觉得自己一辈子都要完了。不过转机出现了,这期间我结识了丁晓山老师著作的《最有效的学习法》。我心无旁骛地按照书中的方法,开始重新对待学习这件事,从每节课的提前预习、课后复习,到每天自习后的全天复习,再到睡前在脑海里过一遍全天学到的知识点,以及制定周计划和月计划,整理典型习题集和错题集,逐渐将学习这件事视为最重要的任务。晚自习后走在回寝室的林荫道上,月光把公式的影子拉得很长,我忽然发现二次函数图像和梧桐枝桠的弧度竟如此相似。自高三开始,名次像解冻的溪流开始潺潺流动,排名逐渐从班级中等水平向前十、前五迈进,后来在月考中还取得了班级第一和年级第八的好成绩。不得不说,好的《做事方法》和《刻意练习》真的能够成就一件事,这样的学习习惯我一直保持到大学毕业,后面的学习生活也因此变得事半功倍。可以说,这本书在一定程度上改变了我的人生轨迹。

鸡蛋从外打破是食物,从内打破是生命,人生从外打破是压力,从内打破是成长,如果你等待着从外打破你,那么你注定成为别人的食物,如果你自己从内打破,那么你会发现自己的成长相当是一种重生,一个人想要改变自己的命运,靠的不是别人,关键在于自己,生命的真谛就是自己,做自己的摆渡人。所以,人生中中一些挫折和低谷并不一定是坏事,如果我们在这期间好好沉淀和思考,并采取行动改变现有的行为模式,找到属于自己的路,我们就如蚕蛹破茧而出化蛹为蝶,绽放新的光彩。

爸爸想对你说,你们一定要认真对待学习这件事,把它当成工作前最重要的事情来做,想尽一切办法提高自己的学习能力和学习成绩。虽然大家在一定程度上对应试教育有所鄙视,但中国的教育制度就是如此设计的,你们只有掌握了应试能力,才有资格迈入下一个门槛。

高考结束的那年盛夏,我的高考成绩像枝头未绽放的花苞,531分的数字静静躺在志愿填报手册上,与一本线548分的分水岭隔着十七道未解的月光。当同龄人在未名湖畔憧憬未来时,我站在人生的十字路口,看见两条蜿蜒小径在晨雾中若隐若现。父母将半生的经验告诉我:”医生悬壶济世,教师桃李满园,都是风雨不动的安稳。”可我的指尖总在课本扉页无意识描摹着二进制图腾,那些穿着白布鞋套在泛着蓝光的微机房里笨拙练习开关机的午后,像未破茧的蝶在胸腔里扑簌。当北大青鸟的广告传单如雪片般飘进教室,我忽然看清了心头的萤火——它正指向0与1构筑的星辰大海。

黄褐色的《招生指南》在台灯下铺展成地图,十堰的湖北汽院与郧阳医学院是故乡温柔的臂弯,而三百公里外武汉的高校群像星河闪烁。我忽然想起地理课上的潮汐图——优质教育资源永远朝着荆楚腹地奔涌,正如候鸟总会追随温暖的气流。最终在志愿表上落笔的刹那,墨水在”武汉”二字上洇开涟漪,那是少年人第一次触摸到命运的磁极。

现在敲代码时偶尔会想,如果当年选了家乡的学校,此刻会不会正在山城的暮色里数货运卡车的尾灯?人生就像算法题,选择递归的路径不同,输出的结果便千差万别。我忽然读懂当年那个选择:优质机遇如同星火,总在资源富集处燎原。那些聚集着资源与人才的城市角落,确实像磁铁般吸附着更多可能性——这大概就是前辈们说的,要站在灯火最亮处等风来。这与我们人生中很多选择一样,要锻炼自己,要让自己成长,就应该去资源和人才密集的地方(即资源的虹吸效应,80%的优质资源永远流向现有的资源掌控者或资源地,也叫马太效应),选择工作也是,大到选择未来可能的朝阳产业(如人工智能、云计算、机器人等),小到企业内部选择离主营业务及现金流最近的岗位,无不如此。

大学时期

最近整理旧物时翻到大学时期的笔记本,纸页泛黄却让我想起十八岁那年的自己。那年九月,学校组织我们学习《李开复给大学生的七封信》,开复老师把成长说得特别实在,没有太多高谈阔论,倒像邻家大哥在分享经验。我连夜整理出[《规划大学四年生活,为梦想而奋斗》](爸爸大学时的四年规划 | 心静思远)的计划表——现在想来,那或许是我人生第一份真正意义上的成年宣言。

记得高中时总被追赶着补基础,像永远填不满的沙漏。迈进大学校门那刻我就告诉自己:这次要稳稳地走。别人在宿舍打游戏时,我总揣着三样东西去教室:教材、活页笔记本、从图书馆淘来的辅导书。课前预习画思维导图,课堂笔记用三种颜色区分重点,课后把教材例题当通关游戏反复通关。有同学说我像台学习机器,可他们没看见我书架上那本《最有效的学习法》早被翻得卷了边,里面夹着上百张写着心得的便签。

几年下来,我的笔记本、错题本和案例集像叠砖头似的堆了半人高。你猜后来怎么着?毕业季时不少学弟学妹们来借阅。更实在的是奖学金——连续三年甲等奖,钱虽不多,但每次把奖金交给父母时,看着他们眼角的皱纹被笑意熨平的样子,比什么荣誉都珍贵。

更有趣的是,每到期末,总有人提前在我常坐的窗边位置放水杯占座。后来才知是同学们觉得坐我附近更容易考出好成绩,他们戏称这是”学霸辐射区”。现在回想,那些被阳光晒得暖融融的午后,沙沙的翻书声里藏着多少青春的温度。

儿子,说这些不是要给你压力。只是作为父亲,想让你知道:人生最踏实的底气,往往来自那些把简单事情做到极致的日子。大学就像个神奇熔炉,你投入多少诚意,它就会还你多少惊喜。期待某天,你也能笑着和我分享属于你的”窗边故事”。

大学生活中如果只学习课本上的知识是远远不够的,特别是对于我们学习计算机的学生来说,编程实践能力尤为重要,就像现在自己招聘时常常说的”Show me the code”这句话,这背后其实藏着爸爸走过的弯路。

当年从PHP入门就像打开魔法盒,我像拼乐高似的把HTML、CSS、JavaScript堆成网站,甚至暑假帮体育老师做了个内容管理系统——现在想想,那套用织梦魔改的系统真简陋,但收到近1000块报酬时,感觉自己能改变世界。现在回头看,那时的学习就像在沙滩捡贝壳,见到漂亮的就捡,却不知道潮水会冲走哪些,又该把哪些装进行囊。

大四淘宝实习时遇到几位同龄人让我清醒。有个实习生大二时就跟着阿里工程师做项目,他电脑里的笔记按”数据结构-算法-系统设计”分类整理,就像精心打磨的兵器库。而我的知识还停留在怎么让网页按钮发光这种表层技巧上。更触动的是接触清北学生后,发现拉开差距的往往不是天赋——有人大二就研究企业级架构设计,有人用番茄工作法三年读完200本专业书,他们像棋手般规划着每个落子。

所以想和你们分享三个心得:首先是建立知识坐标系,就像你们玩游戏要开地图,专业领域需要先看清全貌再深耕;其次是主动连接优质资源,我书架第三层那些《刻意练习》《认知觉醒》《精进》《10倍速成长》等等书籍你随时可以翻阅,现在你们可以使用类似ChatGPT这些我们当年没有的利器,好好把握时代给你们的机会;最后是培养”T型能力”,既要扎实打基础,又要保持对新趋势的敏锐——就像现在AI辅助编程,会用Copilot的程序员效率能翻倍。成长没有快捷键,但选对路径能让努力事半功倍。

在高年级学长传帮带的影响下,我认识到原来外面的就业环境已经开始发生微妙变化,传统企事业单位的技术岗不再香了,大型互联网公司正在崛起,且技术牛的可怕,这其中要数阿里巴巴影响力最大,在那个以马云为时代背景的大环境下,他的阿里巴巴属实是我们计划从事计算机工作的应届生的向往之地。

大三那年淘宝实习招聘像场提前的高考,华科体育馆挤满武大、华科的尖子生。我握着修改十多遍的简历,听见前面穿格子衫的男生正用各种专有名词讨论分布式系统——那是我第一次真切感受到什么叫”人外有人”。虽然侥幸过了笔试,面试时看着镜子里西装革履的自己,突然连冒三次冷汗,准备好的项目介绍全忘在九霄云外。

那个夏天特别漫长。在导师的引导下,我与另外两名同学得以在华科校企的机房里,用Java语言给上千张数据库表写模板代码。至今记得空调外机在窗外轰鸣,而我盯着屏幕上的”UserInfoMapper.xml”突然开窍:原来企业级开发就像搭积木,每块模板都是标准件。这份枯燥的工作,反而让我褪去了学生代码的浪漫主义。

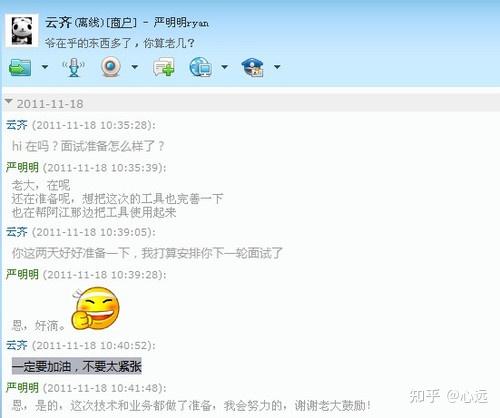

转机来得猝不及防。已在淘宝实习的学长得知还有团队在补招下半年的实习生,把这个机会推给了我,我就像又一次抓住了救命稻草一样,兴奋不已,当八月初真正收到淘宝补录通知时,我正在食堂啃着烧饼。这次我把教学楼走廊的瓷砖当评委,对着反光墙面练了上百遍自我介绍——直到保洁阿姨都学会我的开场白。收到实习offer那晚,我绕着图书馆周边的湖畔路跑了三圈,运动鞋踩碎满地梧桐叶的声音,像极了心跳。现在想想,原来人生中总会出现几个贵人,他们的帮助能让我们获得不一样的人生。

杭州用满城桂香迎接我。在文一路上,师姐递来的灌汤包烫红了指尖,师兄借我的羽绒服带着薄荷香味,嘴边还残留着生日蛋糕的香甜。我们骑着”小红车”穿过南山路,西湖的月色把代码里的bug都照温柔了。但转正答辩只有30%的通过率像悬在头顶的剑,每晚在华兴路99号的工位敲键盘时,总能听见隔壁传来毕大师编著的《分布式Java应用:基础与实践》的翻页声。

最煎熬时,团队里的岚姐把我三个月的琐碎工作梳理成技能树:”字段映射器优化是藤蔓,模板引擎改造是枝干,最后要长出自动化生成这朵花。”这种化零为整的智慧,比任何编程语言都珍贵。现在我的书柜的牛皮本里,还夹着当年她画的思维导图。

这段经历让我明白,人生关键转折往往藏在挫折中,不要因为出生或学历而妄自菲薄,往往机会就是在你不断努力中出现。当年觉得天大的遗憾,回头看都是必要的伏笔。就像玩《塞尔达》开地图,有些区域必须经历黑暗才能点亮。未来你们可能会面对的比我当年更难的时刻,但记住,好游戏设计师永远不会设置无法通关的关卡。

工作

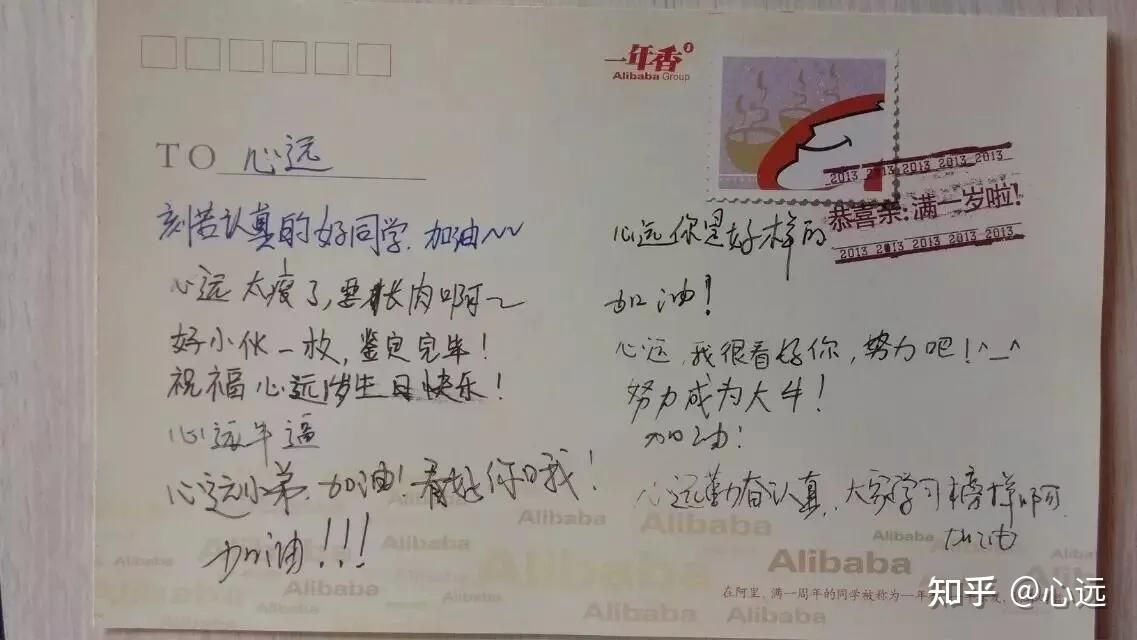

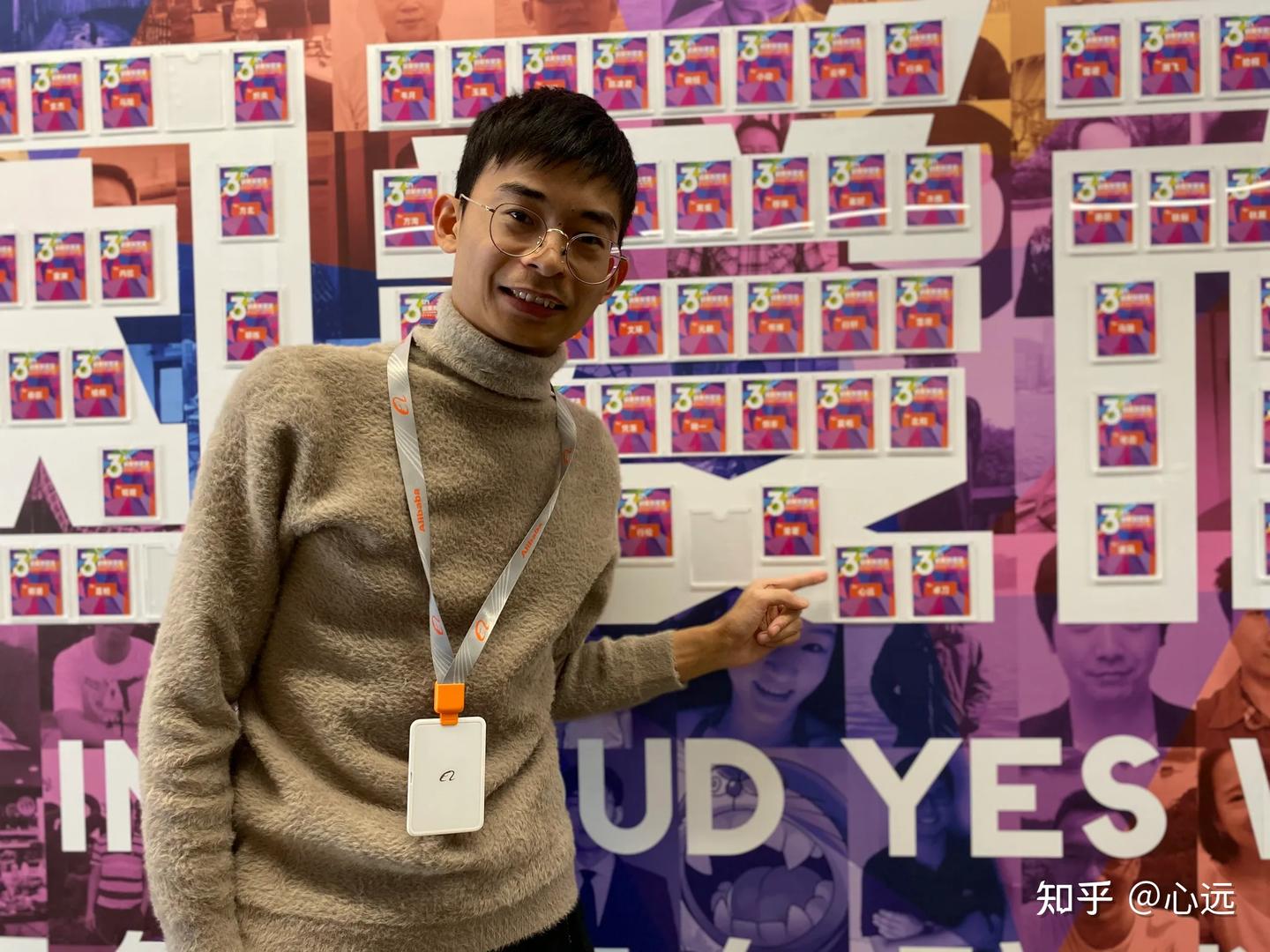

工作后,时光如指尖的沙子在不经意间划走,在阿里的一年香、三年醇、五年陈见证了我在职业化道路上从稚嫩到成熟,同时我也同公司一起经历了风风雨雨,从2011年淘宝十月围城到2014年上市雨夜下的狂欢,从2019年大莲花下马老师挥泪告别再到2025年马老师如归雁重返阿里,带着岁月的沉淀与智慧的光芒,再次点亮这片他曾经耕耘的沃土。虽然不在工作岗位上,但是看到马老师带着笑容出现在园区,内心依然如大浪般翻腾,自己就像重返15年前少年般斗志昂扬,充满了动力与激情,想再战他个30年。